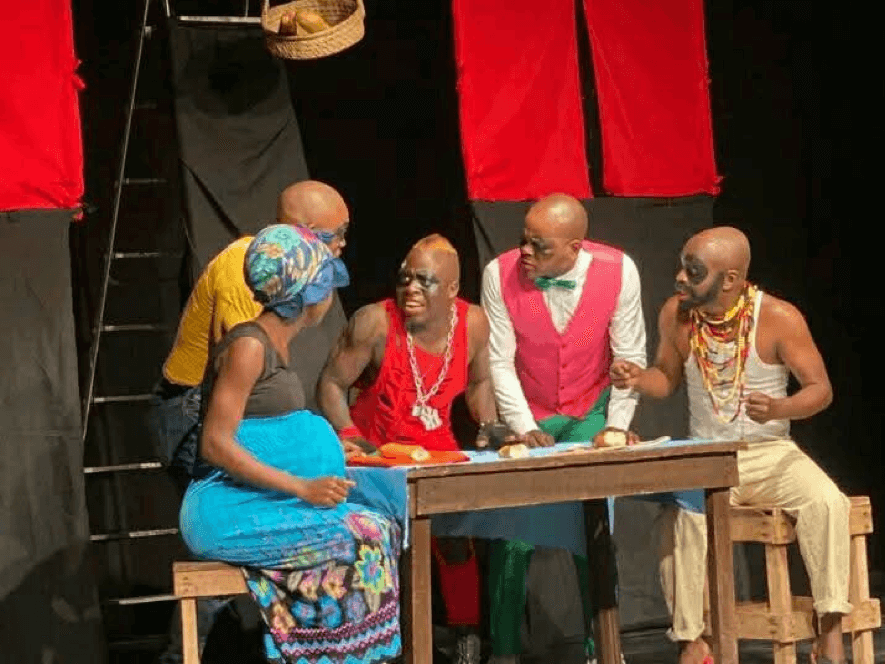

O teatro, expressão das mais antigas do espírito lúdico da humanidade, é uma arte cénica peculiar, pois embora tome quase sempre como ponto de partida um texto literário (tragédia, comédia, drama ou um romance), exige uma segunda operação artística: a transformação da literatura em espectáculo: ou seja, a transição do texto dramático ao texto espectacular.

Ao referir-se ao texto dramático e ao texto espectacular, é necessário referirmo-nos previamente à noção de texto, pois segundo Toro (1987), existem diferentes formas de definir um texto: uma que poderíamos chamar semiológica, oferecida por Roland Barthes, Jacques Derrida, Philippe Solleres, Tzvetan Todorov e particularmente Julia Kristeva; e outra clássica que podemos exemplificar com a definição oferecida por Paul Ricoeur.

De acordo com Toro (1987, p. 103), a concepção semiológica define o texto como produtividade (escrita-leitura) onde “a base do conceito de produtividade se encontra o eixo que o texto faz da língua um trabalho, mas as vezes o texto é trabalhado por outros textos na medida que todo o texto é a assimilação e transformação de muitos textos, ou seja, no interior de cada texto opera (ou existe a presença de) uma intertextualidade”. Por outro lado, à pergunta o que é um texto, Roland Barthes (como citado em Toro, 1987, p 105), responde desde uma perspectiva clássica (e logo semiológica): “É a superfície fenomenal da obra literária (…), é o tecido de palavras com único sentido (…), é, na obra, o que suscita a garantia da coisa escrita, da qual reúne as funções de salvaguarda, por uma parte, a estabilidade, a permanência da escrita, destinada a corrigir a fragilidade e a impressão da memória; por outra parte, é a legalidade da letra, ora irrecusável, indelével, pensamento total do texto que o autor da obra intencionalmente criou”.

Daí que, Jean-Jacques Roubine (2003, p. 144) ao citar o Bulletin de la Chimère, VI, out 1922, afirma que “o texto é a parte essencial do drama. É para o drama o que o caroço é para a fruta, o centro sólido em torno do qual vêm se organizar os outros elementos”.

Entretanto, a relação semiótica entre o texto dramático e o texto espectacular tem sido entendida variavelmente ao longo da história da cultura Ocidental. Já Aristóteles teve consciência da relevância e da complexidade deste problema, ao analisar, em passos da Poética divergentemente interpretados pelos seus escoliastas, hermeneutas e tradutores, as relações entre lexis (elocução, discurso) e opisis (o que se vê, espectáculo) na tragédia. Ao enumerar e caracterizar as partes qualitativas da tragédia, Aristóteles considera o espectáculo (opsis) como “coisa sedutora”, conforme enfatiza Aguiar e Silva (2011, p. 621).

Segundo Pavis (2013), a verdade do teatro não está no funcionamento autónomo de duas mecânicas separadas, mas sim no movimento que as religa e dá vida à obra a fazer. Para o autor,

Já é tempo, de resto, de nos encontrarmos, desse modo, na dimensão fictícia, lúdica, artística, poética do teatro, sejam quais forem as identidades do momento. Já é tempo de voltar para essa velha dupla texto/representação que a prática tanto textual quanto cénica não cessa de recordar essa questão. (Pavis, 2013, p. 398)

Por consequência, o texto dramático e, em particular, o texto espectacular constituem, na actualidade, um dos objectos preferidos da investigação semiótica (uma investigação cujas raízes mergulham na actividade do Círculo Linguístico de Praga, como refere Aguiar e Silva (2011).

Parafraseando ainda Aguiar e Silva (2011, p. 604), “o texto dramático, isto é, o texto integral no modo literário do drama, pertence à literatura e deve ser objecto de análise da teoria da literatura, mas já o mesmo não se passa com o texto teatral, que, é um específico texto espectacular e que, por conseguinte, constitui um fenómeno de simiose só parcialmente literária.”

O referido autor explica que o texto dramático caracteriza-se estruturalmente por ser constituído por um texto principal, isto é, pelas réplicas, pelos actos linguísticos realizados pelas personagens que comunicam entre si, e por um texto secundário, formado pelas didascálias ou indicações cénicas. O mesmo, realiza-se, como texto espectacular através de um processo de transcodificação intersemiótica ou, para utilizar um termo proposto por Franco Ruffini (como citado em Aguiar e Silva (2011, p. 604) “através de um complexo processo de retextualização”.

De acordo com Aguiar e Silva (2011, p. 615) o “texto principal” do texto dramático deixa de ser comunicado como um texto escrito, submetido às regras, às convenções e ao condicionalismo da comunicação literária, para se transformar num texto oralmente realizado por instâncias de enunciação ficticiamente encarnadas por actores, e comunicado a espectadores pelo canal vocal-auditivo, implicando a presença real de actores e de espectadores, co-envolve normas e convenções de códigos actuantes na comunicação linguística canónica, mas que, no texto espectacular, adquirem maior relevância e maior explicitude.

Por isso, se diz que o teatro é a arte que transforma a literatura dramática em espectáculo. É, segundo Rosenfeld (2000, p. 75) “a mise-en-scéne, a encenação que adapta a peça teatral ao palco, valorizando-lhe as linhas principais e destacando o carácter peculiar de sua beleza.”

A passagem do texto dramático para o texto espectacular, ou seja, da literatura escrita à literatura oralizada: representada ou encenada, (o simulacro) dá-se o nome de teatro.

Referências Bibliográficas

Pavis, P. (2013). A Encenação Contemporânea; origens, tendências, perspectivas. São Paulo: Perspectiva.

Roubine, J-J. (2003). Introdução às grandes teorias do teatro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Silva, V. M. A.(2011).Teoria da Literatura (Volume: 1 – 8ª Edição). Coimbra: Almedina.

Toro, F. (1987). Texto, texto dramático, texto espectacular. Semiosis, Nº. (19), pp. 101-128. https://cdigital.uv.mx

[1] Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) in O Livro da Filosofia (2017, p. 268), São Paulo – Brasil: GLOBOLIVROS.